DesignRe-explore设计再探索「www.indesignadd.com 」

— — 全球创意生态的灵感引擎

隶属于英国伦敦DESIGNREEXPLORE传媒集团,创立于2021年,凭借独特的全球创意资源网络,

为设计师、地产家居专业人士及文化创意从业者提供每日前沿的行业洞察与灵感库藏。

平台通过整合千家国际合作伙伴资源,构建了横跨设计全产业链的权威内容矩阵。

核心品牌:

▸ HEPER创意黑皮书「www.heperdesign.com 」:全球创意灵感库,发掘前沿设计趋势与跨学科创新实践。

▸ iawards邸赛设计竞赛中心「www.indesignadd.com/Match/List」:推动行业未来的国际竞赛平台,聚焦设计新锐力量。

以"再探索"为基因,持续赋能设计生态的对话、碰撞与进化。

indesignaddcom@foxmail.com

https://weibo.com/u/2530221873

合作联系:136 6001 3049 / 奖项申报:159 8919 3049

合作联系:136 6001 3049 / 奖项申报:159 8919 3049

The most beautiful building should be built on time, since time will give all the answers.

最美的建筑,应该是建立在时间之上的,时间会给出一切答案。

—— I. M. Pei贝聿铭

博物馆作为人类历史的承载者,往往是人们认识一个城市乃至国家的重要窗口,其重要性不言而喻。

贝氏家族的建筑实践为历史和当下建立了新的纽带

如何诠释各地不同的文化和历史背景,对每一位建筑师都是巨大的挑战。从本期开始,我们将会带领大家巡游贝氏家族在世界各地的博物馆设计作品,重现我们在历史与现代的交织中不变的追求。

地点:爱荷华州,得梅因

占地面积:2000平方米

建成时间:1968年

承前启后 新旧辉映

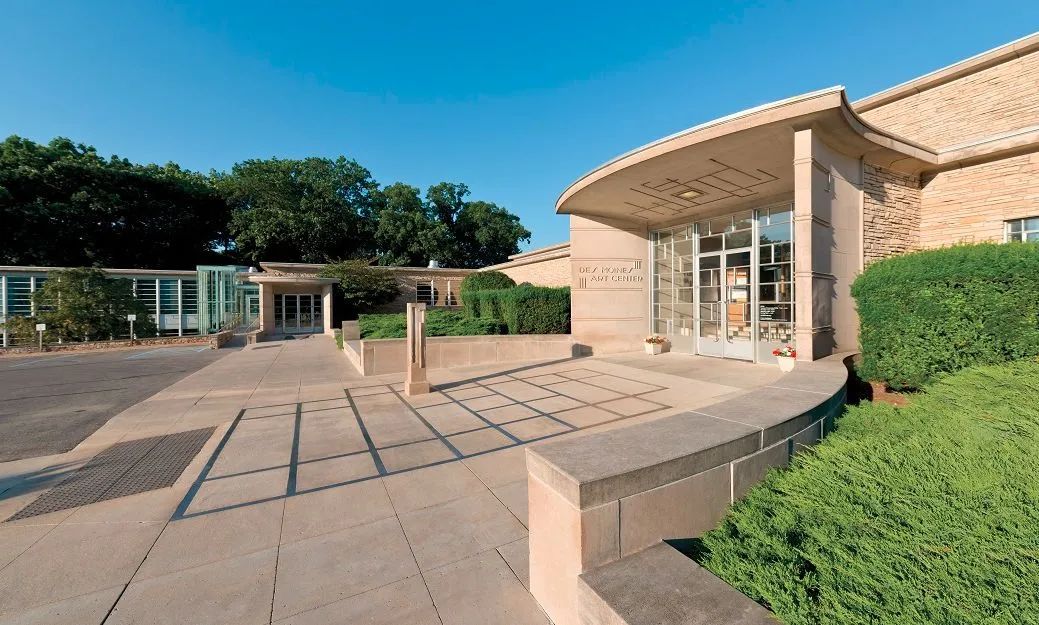

得梅因美术馆的旧馆由伊利尔·沙里宁设计,并于1948年建成,在20年后由贝聿铭设计完成扩建工程。相较于之前的项目,贝先生在这里遇到了一个全新的挑战,即如何处理扩建的新馆与沙里宁设计的老馆之间的关系。

沙里宁设计的艺术中心老馆主入口

据美术馆理事会主席克鲁维尼亚回忆,在美术馆理事会第一次找到贝先生时,他当场拿出纸笔,为克鲁维尼现场绘制了一张设计草图,“这个草图和最后完成的建筑几乎丝毫不差,如此出众的创造力让我目瞪口呆”。

扩建后的艺术中心

老艺术中心的设计并不完美:整个展厅是一个马蹄状的空间,所有的参观人员在尽头都需要原路返回,这种流线在博物馆建筑中并不合理。

贝先生在原有建筑围合成的庭院开口处设置了一个新的建筑空间,以此来容纳两个雕塑厅和一个报告厅。如此一来,整个艺术中心的参观流线形成了闭环,参观者可以一次性游览完整个建筑。这种对参观流线的梳理,在之后的博物馆设计中成为了贝氏家族的常用手法,在梳理流线的过程中不仅使得功能空间的布局更加合理,同时也对参观者的观展体验进行了合理的规划,这种手法在之后的卢浮宫项目中得到了进一步的体现。

正在进行艺术品展览的室内空间

出于对老馆的尊重,贝先生在建筑立面的处理上也别出心裁。老馆的建筑表面是一层10厘米厚的石材饰面,而扩建部分的立面则是由凿石锤对混凝土表面加工处理后的真实表达,参观者可以看到混凝土骨料中本地石材的肌理。这种看起来像灯芯绒一样的蜜褐色立面,在与老建筑金色兰顿石材取得呼应的同时,也提示了二者之间的不同。

老馆(沙里宁)和扩建部分(贝聿铭)与新馆(迈耶)隔水相对

1969年,美国建筑师协会(AIA)同时授予贝先生两个AIA国家荣誉奖,这是史无前例的一次颁奖,得梅因艺术中心就是获奖作品之一。值得一提的是,得梅因艺术中心和另一个获奖项目艾佛森美术馆是贝聿铭在博物馆、展览馆这一建筑类型最早的两次实践,这创造了美国建筑师协会在授奖历史上的新纪录。

得梅因美术馆扩建部分外立面

地点:法国,巴黎

占地面积:9公顷

建成时间:一期1989年;二期1993年

由“钛质的脊梁”撑起一个真正的文化都市

大卢浮宫项目被称为是当代建筑史上最具传奇色彩的建筑项目。无论是法国历史古迹最高委员会(Commission Supérieure des Monuments Historiques)最初的批评、阿卡松会议上的激烈辩论、舆论媒体在建成前后的态度转变,以及时任法国总统密特朗(François·Mitterrand)在项目推进过程中对贝先生的信任与支持,这些故事与卢浮宫里那些知名的展品一同广为人知,至今仍然为人津津乐道。

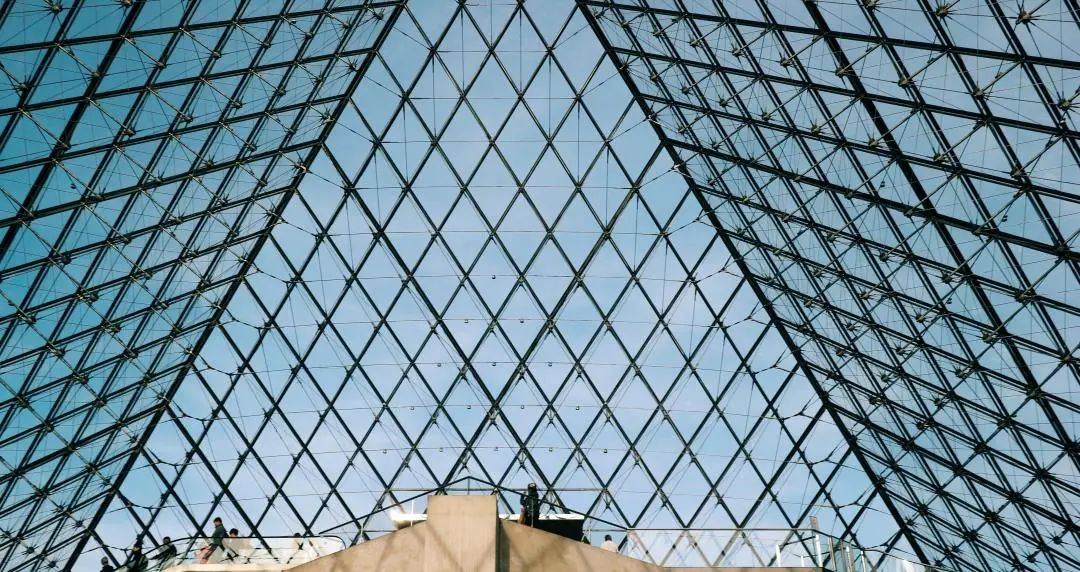

卢浮宫拿破仑庭院的玻璃金字塔

大部分人对卢浮宫项目的第一印象来自于拿破仑庭院的玻璃大金字塔,这座高达20多米的玻璃金字塔通体透明,不仅没有影响地面的卢浮宫建筑,更使得地下入口的厅堂流光溢彩。在地下空间向上仰望,视线可以直接穿过金字塔看到的地面的原有建筑和天空,这得益于一种完全无色的透明玻璃,在当时实现这个设想具有一定的难度。在贝先生的坚持和密特朗总统的支持下,供应商最终按要求制作出来了675块菱形玻璃和118块三角形玻璃,这些玻璃通过16条细拉索固定的128根大梁组成了玻璃金字塔,并成功避免了传统玻璃的偏色问题。玻璃金字塔的成功既来自于建筑师对品质的追求,也来自于项目决策者的支持以及产品供应商的研发与制造能力。

透过玻璃金子塔可以看到卢浮宫和天空

值得一提的是,拿破仑庭院里的玻璃金字塔,常常被错译为一个纯粹来自于造型角度的设计,事实上这个设计更多的考虑了光线和地下空间,以及贝先生对于法国文化的精准把握和他对勒·诺特尔空间纯粹性的理解,而黎塞留馆的重点则在于功能及历史的联系。

作为入口的金字塔,成为了卢浮宫的代名词

大卢浮宫项目与历史的连接方式不仅仅是一座玻璃金字塔,这也是该项目被外界误解最多的地方。真正璀璨的不只是入口上方的金字塔,当我们聚焦于金字塔之下那些别具匠心的设计时,才能认识到这个项目更大的价值。改造前的卢浮宫被艺术史学家莎士泰尔称为“以最差的保存、最糟糕的管理和最脏的建筑而声名狼藉”。造成这一现象的重要原因是卢浮宫内部功能空间的比例失衡,犹如一座“没有后台的剧院”。为了克服这个问题,贝先生为卢浮宫新增了接近70000㎡的建筑空间,这些空间被放在拿破仑庭院的下方,在服务于卢浮宫展厅的同时避免对其基础造成破坏。

施工中的卢浮宫项目

贝先生对卢浮宫的改造不能被单纯地理解为一个改扩建项目,他重新建立了塞纳河畔一系列松散的宫殿建筑间的联系,并将其接入了巴黎现代的交通体系中。改造前的卢浮宫流线非常混乱,游人常常要绕很大的圈子才能从庭院进入建筑,进入建筑之后又要面对迷宫般的走廊和楼梯,参观体验欠佳。而在拿破仑庭院新建的入口和通道则大大的缩短了各部分之间步行距离,使其流线更加合理。

俯瞰拿破仑庭院

历史上,改造卢浮宫的复杂性曾经让包括伯尼尼(Gian·Lorenzo·Bernini)在内的多位建筑大师折戟沉沙,这项任务的复杂性不仅仅停留于建筑本身。在这个长达10年的项目结束后,结构工程师罗布森(Leslie·Robertson)评价道:“贝拥有一副钛质的脊梁”。的确,正是这副“钛质的脊梁”撑起了整个项目,大卢浮宫项目不仅造就了一个功能完备、流线清晰的现代化博物馆,更是对塞纳河畔城市建设的一次梳理,在传统文化与当代城市空间之间架设起了一道桥梁。

地点:德国,柏林

建筑面积:9300平方米

建成时间:2003年

历史新时代的宣誓

1995年,时任德国总理赫尔穆特·科尔(Helmut Kohl)找到了贝聿铭先生,决定将德国历史博物馆这个柏林建城750周年的纪念建筑交给他来设计。经讨论决定,政府将在原来一座军火库的基础上加建分馆,作为新的博物馆。虽然这片场地面积不大,但所处的位置非常特殊,场地位于德国知名建筑师和艺术家卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel,1781-1841)设计的两座建筑之间。

德国历史博物馆

新建部分建筑面积约9300㎡,座落于老军火库的加农炮工厂原址之上,整个场地呈三角形。场地旁的建筑是1816年根据辛克尔的图纸建造的普鲁士王子部队岗哨,1931年后被辟为战争纪念堂,是新古典主义风格的建筑作品。

历史博物馆和老建筑相互辉映

怎样处理好相隔200年之久的新老建筑关系,成为这个项目的关键。贝先生提出,“我们现在已经是21世纪了,必须做现代的建筑,但是也要尊重历史。所以在这个项目里,我强调了新建筑的透明性,这样可以避免和老建筑风格的互相冲击。在尊重历史的同时也和21世纪的现代感保持一致。”

博物馆外立面

2003年项目竣工,获得了社会舆论和柏林市民的一致认可。在这个项目里,沉重的德国历史和现代主义并没有被强行拼凑在一起,建筑师也没有依靠“假古董”强行回应周边建筑的风格。德国历史博物馆对新旧建筑的处理实际上也代表了德国对待历史的态度,昭示着现在的德国已经进入新的历史发展时期,代表过去普鲁士的民族主义和军国主义传统的老铸造厂,已经被代表当代德国的民主思想和多元化政治的新建筑所取代。

地点:中国,南京

建筑面积:2.3万平方米

建成时间:2014年

遗址之上尽显六朝遗韵

六朝承汉启唐,创造了极其辉煌灿烂的“六朝文化”,在科技、文学、艺术诸方面均达到了空前的繁荣,开创了中华文明新的历史纪元。位于城市中心地带的南京六朝博物馆,是南京最大的展示六朝文物、历史文化的专题断代史博物馆,展现出贝氏家族将艺术融入历史的设计构想。

六朝博物馆主入口

2005年,考古学专家在长江路汉府街车站地块进行勘探时发现了建康城墙的遗址,该地块的开发商圣和置业的董事长邀请贝氏家族来负责博物馆的整体设计与建设工作,这在当时是一个颇具挑战的工作。

六朝博物馆室内大厅

考虑到场地处于历史风貌保护区,临近重要的全国文保单位——总统府和梅园新村,且毗邻成熟的城市中心区,已有大量的商业办公、住宅以及城市配套服务设施建成。周边建筑夹峙,空间局限性较大。我们通过保护性展览的方式开启设计,在做好遗迹保护和展览的基础上,将建筑自然融入所在地区的城市肌理,使之在与周边环境相协调的同时,又产生出独属自身的现代美感。

六朝博物馆外立面

场馆建立在建康古城墙遗迹之上,两个L形体量紧密相接,围合出露天的室外花园和一个小型市民广场。形体的开口与空中花园均面向总统府,一方面降低了新建筑对总统府花园的压迫感,另一方面也将花园景致引入建筑视野。

六朝博物馆室内空间

退台形式使建筑得以保持谦逊的姿态,几何玻璃体量的置入增加了建筑场景的丰富感,建筑实体切割后衍生出细腻的雕塑感。建筑最大程度与周边环境相融,也使自身的虚实与阴影变化更加丰富,与南京作为六朝古都的精神气质取得了有效统一。

结语 无论是塞纳河畔的卢浮宫还是柏林的老军火库,抑或南京的总统府和城墙遗址,这些特殊的场所都处于连接现代与历史、新与旧的关键节点。通过对历史和文化的探索,对场地的理解和再造,我们在当下和过去之间建立了一种深刻而重要的关联。

贝礼中(左一)、贝建中(中间)与贝聿铭先生

从贝聿铭到贝礼中、贝建中,我们的设计改变了世界。在不断诠释世界各地不同的文化和历史时,贝氏家族也形成了自己一脉相承的设计哲学。秉持“尊重过去历史,响应当下需求,打造不朽建筑”的设计理念,我们将会续写贝聿铭先生的光影传奇。